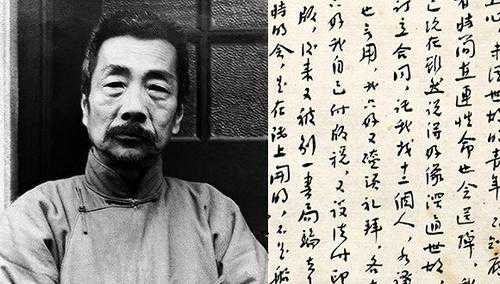

“小刺猬:此刻是二十三日之夜十点半,我独自坐在靠壁的桌前,这旁边,先前是小刺猬常常坐着的,而她此刻却在上海。”一封描绘着彩色花草的白底信笺上,是一封蕴含深情的“情书”,落款处写着“小白象”。这是鲁迅生前写给伴侣许广平的一封信。

17日,89件套鲁迅先生收藏的艺术品及生前书信在重庆展出。

书信在鲁迅的文化遗产中占有很大的分量。由于鲁迅当时是并不准备公开发表这些书信,所以在写信时十分坦率地表露了自己的情绪,从中更能看出鲁迅的真实性。鲁迅在给许广平的《两地书》以及给其他青年作家的信中,谈到了许多对社会、人生诸多问题的看法,这也是鲁迅思想的重要组成部分。

壹

在1934到1936年,鲁迅生命的最后两年中,他曾给萧军萧红夫妇写过53封信。除过当时社会的混乱与文人的不济,鲁迅也聊起了急待不开的稿费、调皮好玩的儿子海婴、对上海生活的不适等等。

1937年春,上海,萧军、萧红与许广平、周海婴在鲁迅墓前。

鲁迅先生离世多年之后,周海婴在回忆父亲的文章中这样描述的当天情景:“萧军全然不顾其他人悲伤地站在一旁,咚咚咚咚直接跑上楼梯,一下跪倒在鲁迅遗体身边,放声大哭,帽子顺着后背滚落,掉到地板上”

第八信

中国是古国,历史长了,花样也多,情形复杂,做人也特别难,我觉得别的国度里,处世法总还要简单,所以每个人可以有工夫做些事。在中国,则单是为生活,就要化去生命的几乎全部。尤其是那些诬陷的方法,真是出人意外,譬如对于我的许多谣言,其实大部分是所谓“文学家”造的,有什么仇呢,至多不过是文章上的冲突,有些是一向毫无关系,他不过造着好玩,去年他们还称我为“汉奸”,说我替日本政府做侦探。我骂他时,他们又说我器量小。

单是一些无聊事,就会化去许多力气。但,敌人是不足惧的,最可怕的是自己营垒里的蛀虫,许多事都败在他们手里。因此,就有时会使我感到寂寞。但我是还要照先前那样做事的,虽然现在精力不及先前了,也因学问所限,不能慰青年们的渴望,然而我毫无退缩之意。

《两地书》其实并不像所谓“情书”,一者因为我们通信之初,实在并未有什么关于后来的豫料的;二则年龄、境遇,都已倾向了沉静方面,所以决不会显出什么热烈。冷静,在两人之间,是有缺点的。但打闹,也有弊病。不过,倘能立刻互相谅解,那也不妨。至于孩子,偶然看看是有趣的,但养起来,整天在一起,却真是麻烦得很。

你们目下不能工作,就是静不下。一个人离开故土,到一处生地方,还不发生关系,就是还没有在这土里下根,很容易有这一种情境。一个作者,离开本国后,即永不会写文章了,是常有的事。我到上海后,即做不出小说来,而上海这地方,真也不能叫人和他亲热。我看你们的现在的这种焦躁的心情,不可使它发展起来,最好是常到外面去走走,看看社会上的情形,以及各种人们的脸。

第十六信

中国向来的历史上,凡一朝要完的时候,总是自己动手,先前本国的较好的人、物,都打扫干净,给新主子可以不费力量的进来。现在也毫不两样,本国的狗,比洋狗更清楚中国的情形,手段更加巧妙。

来信说近来觉得落寞,这心情是能有的,原因就在在上海还是一个陌生人,没有生下根去。但这样的社会里,怎么生根呢,除非和他们一同腐败。如果和较好的朋友在一起,那么,他们也正是落寞的人,被缚住了手脚的。文界的腐败,和武界也并不两样,你如果较清楚上海以至北京的情形,就知道有一群蛆虫,在怎样挂着好看的招牌,在帮助权力者暗杀青年的心,使中国完结得无声无臭。

我也时时感到寂寞,常常想改掉文学买卖,不做了,并且离开上海。不过这是暂时的愤慨,结果大约还是这样的干下去,到真的干不来了的时候。

贰

1927年,鲁迅入住上海,一直到1936年去世。在他生命的最后十年中,他写给母亲的信多达220余封,平均一个月两封。鲁迅不仅在家书里向母亲报平安,免得母亲挂念,还经常把近照寄给母亲。出于孝心,鲁迅对母亲隐瞒了自己的病情,直到临终前才在给母亲的信中说出了自己患有肺结核的实情。

母亲

母亲大人膝下,敬禀者:

来信并小包两个,均于昨日下午收到。

这许多东西,海婴高兴得很,他奇怪道:娘娘怎么会认识我的呢?

老三刚在晚间来寓,即将他的一份交给他了,满载而归,他的孩子们一定很高兴的。

给海婴的外套,此刻刚刚可穿,内衬绒线衣及背心各一件;冬天衬衣一多,即太小,但明年春天还可以穿的。他的身材好像比较的高大,昨天量了一量,足有三尺了,而且是上海旧尺,倘是北京尺,就有三尺三寸。不知道底细的人,都猜他是七岁。

男因发热,躺了七八天,医生也看不出什么毛病,现在好起来了。大约是疲劳之故,和在北京与章士钊闹的时候的病一样的。卖文为活,和别的职业不同,工作的时间总不能每天一定,闲起来整天玩,一忙就夜里也不能多睡觉,而且就是不写的时候,也不免在想想,很容易疲劳的。此后也很想少做点事情,不过已有这样的一个局面,恐怕也不容易收缩,正如既是新台门周家,就必须撑这样的空场面相同。至于广平海婴,都很好,并请勿念。

上海还不见很冷,火炉也未装,大约至少还可以迟半个月。

专此布达,恭请金安。

男树叩上广平海婴随叩十一月十八日

叁

许广平和鲁迅是比较典型的师生恋,她读师大的时候爱上鲁迅。在与许广平结识、相爱之前,44岁的鲁迅打算陪着原配妻子朱安这个“母亲的礼物”做一世牺牲。从1925年3月11日许广平和鲁迅开始通信,许广平以自己的勇敢和坚定打消了鲁迅的种种顾忌,终于明白表示:“我对于名誉、地位,什么都不要,只要枭蛇鬼怪(许广平)够了”。1925年3月至1929年6月间,两人共通信一百三十五封,后来均收录于《两地书》。

“十年携手共艰危,以沫相濡亦可哀;聊借画图怡倦眼,此中甘苦两心知。”鲁迅在临终两年前写给许广平的这首诗,不只是鲁迅与许广平在上海十年生活的写照,也是他们共同生活几十年的生活、爱情的写照。

第一封信

广平兄:

学校之不甚高明,其实由来已久,加以金钱的魔力,本是非常之大,而中国又是向来善于用金钱诱惑法术的地方,于是自然就成了这现象。听说现在是中学校也有这样的了,间有例外者,大概即年龄太小,还未感到经济困难或花费的必要之故罢。至于传入女校,当是近来的事,大概其起因,当在女性已经自觉到经济独立的必要,所以获得这独立的方法,不外两途,一是力争,一是取巧,前一法很费力,于是就堕入后一手段去,就是略一清醒,又复昏睡了。可是这不独女界,男人也都如此,所不同者巧取之外,还有豪夺而已。

……

苦痛是总与人生联带的,但也有离开的时候,就是当睡熟之际。醒的时候要免去若干苦痛,中国的老法子是“骄傲”与“玩世不恭”,我自己觉得我就有这毛病,不大好。苦茶加“糖”,其苦之量如故,只是聊胜于无“糖”,但这糖就不容易找到,我不知道在那里,只好交白卷了。

……

我自己对于苦闷的办法,是专与苦痛捣乱,将无赖手段当作胜利,硬唱凯歌,其是乐趣,这或者就是糖罢。但临末也还是归结到“没有法子”,这真是没有法子!

——节选自鲁迅回复许广平的第一封信